Horst Buchholz war einer der wenigen deutschen Schauspieler, die einen Fuß ins Hollywood-Geschäft setzen konnten. Dass es dort aber nicht zu einer großen Karriere reichte, war seine eigene Schuld: Reihenweise lehnte der vor 20 Jahren Verstorbene Rollenangebote prominenter Regisseure ab.

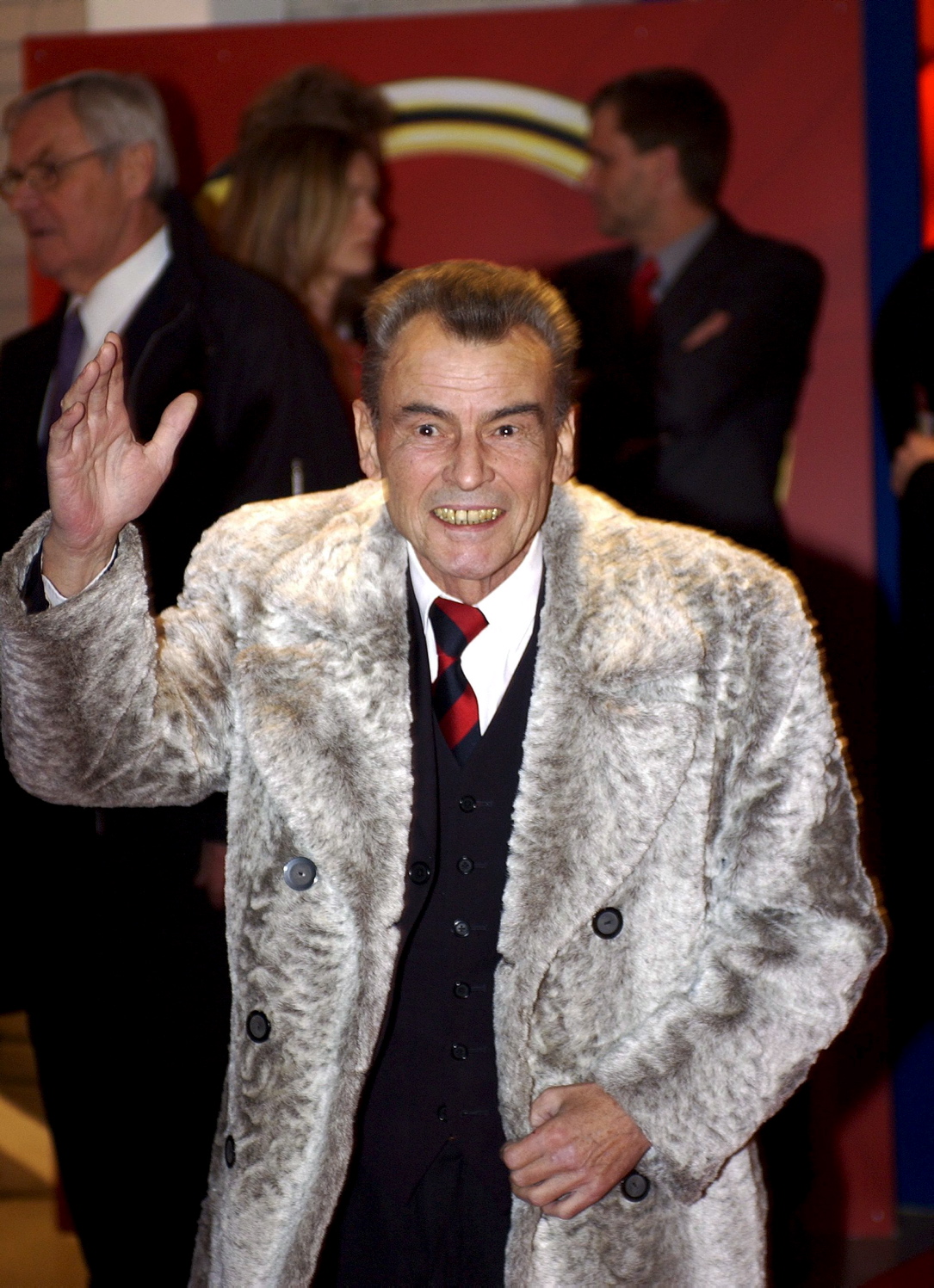

In seinen letzten drei Lebensjahren war der einstmals als einer der schönsten Männer der Welt gefeierte Schauspieler nur noch ein Schatten seiner selbst. Alkoholabhängig, von Depressionen geplagt, seinen Beruf längst nicht mehr ausübend, lebte er in einem kleinen Appartement am Kurfürstendamm in seiner Geburtsstadt Berlin. Dorthin war er in den 1990er-Jahren nach langer Absenz – er hatte in Paris, New York, Rom und Los Angeles gelebt – wieder zurückgekehrt. In seinen markanten weißen Pelzmantel gehüllt, wurde der mit 1,80 Meter Körpergröße auf 60 Kilogramm abgemagerte, kettenrauchende Horst Buchholz bei seinen Spaziergängen durch Charlottenburg wie ein Gespenst wahrgenommen.

Verzweifelt hatte sich seine Familie bemüht, Horst Buchholz in einem Schweizer Sanatorium aufpäppeln zu lassen. Seine französische Ehefrau Myriam Bru, mit der er seit 1958 verheiratet war, kümmerte sich um ihn. Das Paar hatte sich zwar in den 1990er-Jahren getrennt, geschieden waren sie aber nicht. Auch die beiden erwachsenen Kinder Christopher und Beatrice hofften, dass sich ihr Vater erholen würde. Am 3. März 2003 allerdings starb der ehemalige Schauspieler im Alter von 69 Jahren in der Berliner Charité an den Folgen einer Lungenentzündung, die er sich nach der Operation eines Oberschenkelhalsbruches zugezogen hatte.

Dass der ehemalige deutsche Mega-star aus den 1950er-Jahren bei den Berlinern keineswegs gänzlich in Vergessenheit geraten war, zeigte die bewegende Trauerfeier in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Hunderte Gäste erwiesen dem in einem einfachen Sarg aus hellem Kiefernholz Aufgebahrten die letzte Ehre. Der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit würdigte Buchholz als großen Sohn Berlins: „Horst Buchholz gehörte zu dieser Stadt. Er kam aus ihrem Bauch. Er liebte sie und wurde von ihr geliebt. (…) Horst Buchholz wird nicht nur in seinen Filmen weiterleben. Er wird ein Teil von Berlin, von uns allen bleiben.“

Abseits der Kamera meist extrem wortkarg

Der Schauspieler hat in mehr als 70 Kinofilmen mitgewirkt. Dass darunter nicht nur Meisterwerke der Leinwand-Historie waren, hat er selbst am besten gewusst. Um einen wirklich herausragenden Streifen zu machen, müsse schon alles stimmen: „Das geschieht eigentlich nur alle acht Jahre. Und dazwischen muss man versuchen zu überleben“, sagte Buchholz als Studiogast der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ im Jahr 1981.

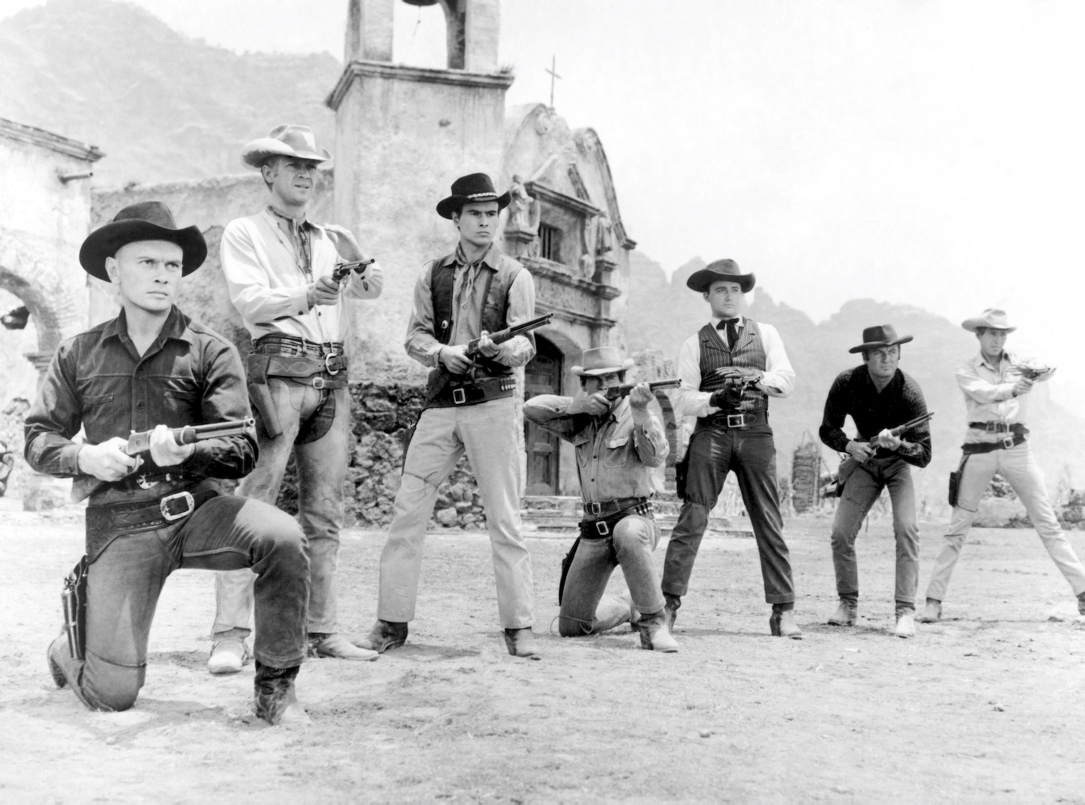

Der Berliner „Tagesspiegel“ hatte in einer Würdigung des Schauspielers zu dessen zehntem Todestag neben der für einen Schauspieler ziemlich ungewöhnlichen Charaktereigenschaft der Wortkargheit abseits der Kamera ein Dutzend Buchholz-Filme hervorgehoben, „die für die Unsterblichkeit genügen“. Dass sich darunter Klassiker befanden wie der Western „Die glorreichen Sieben“ aus dem Jahr 1960, mit dem Buchholz in der Rolle des heißspornigen Revolverhelden Chico an der Seite von Weltstars wie Steve McQueen oder Yul Brynner den großen Durchbruch in Hollywood geschafft zu haben schien, war eigentlich selbstverständlich. Auch Billy Wilders formidable Filmkomödie um den Ost-West-Konflikt mit dem Titel „Eins, zwei, drei“ aus dem Jahr 1961, in der Buchholz einen Jungkommunisten spielt, durfte nicht fehlen, auch wenn der Streifen seinerzeit unter dem Eindruck des Mauerbaus gefloppt war und erst Jahrzehnte später, ab 1985, nach seiner Wiederaufführung speziell in West-Berlin zu einem Publikumsrenner wurde.

Und nicht zu vergessen natürlich der Schocker für das biedere deutsche Bürgertum der Adenauer-Ära: „Die Halbstarken“ aus dem Jahr 1956. Mit diesem Film stieg Buchholz an der Seite von Karin Baal in der ihm von seinem Produzenten und damaligen Lebensgefährten Wenzel Lüdecke gleichsam auf den Leib geschneiderten Rolle des Rebellen Freddy Borchert in deutschen Landen zum Teenageridol auf. Danach wurde er bewundernd als „deutscher James Dean“ bezeichnet, doch obwohl er sich zeitlebens von diesem Ehrentitel geschmeichelt fühlte, wollte er sich nicht auf dieses Image festlegen lassen und auch partout nicht als „Repräsentant einer Generation“ angesehen werden. Auch deswegen wechselte er ständig die Genres und erwarb sich auch in der Rolle des liebenswerten Verführers wie in „Endstation Liebe“ oder der des Hochstaplers in der Verfilmung von Thomas Manns „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ (beide 1957) Leinwand-Meriten.

Schwierige Kindheit und Schulabbruch

Noch spannender als die Filme, in denen Buchholz tatsächlich mitgewirkt hat, ist jedoch eine ganze Reihe von Blockbustern von Anfang der 1960er-Jahre, bei denen Buchholz ihm auf dem Silbertablett angebotene Hauptrollen einfach abgelehnt hatte. Vieles davon wurde erst durch die 2013 veröffentlichte Buchholz-Biografie des Filmhistorikers Werner Sudendorf mit dem Titel „Verführer und Rebell Horst Buchholz“ öffentlich bekannt. Die unglaublichen Offerten zeigen eindrücklich, welch hohes internationales Ansehen Buchholz damals in der Filmwelt genossen hatte: Hätte er die Rollen übernommen, wäre er wohl zwangsläufig zu einem der weltweit größten Filmstars seiner Zeit aufgestiegen. Körbe hatte Buchholz demnach den Regisseuren Federico Fellini für „La Dolce Vita“ (1960) und Robert Wise und Jerome Robbins für „West Side Story“ (1961) gegeben. Regisseur Luchino Visconti sagte er gleich zweimal ab – für „Rocco und seine Brüder“ (1960) und für „Der Leopard“ (1963). Beide Male sprang kein Geringerer als Alain Delon ein. Auch Regisseur Sergio Leone kassierte 1964 für seinen Film „Für eine Handvoll Dollar“ eine Absage von Buchholz. Die zweite Hauptrolle im 1962 veröffentlichten Monumentalfilm „Lawrence von Arabien“ hätte Buchholz (anstelle von Omar Sharif) hingegen wohl gerne übernommen, wenn er sich von den sich über ein Jahr lang hinziehenden Dreharbeiten der Billy-Wilder-Komödie „Eins, zwei, drei“ hätte abseilen können.

Horst Buchholz war am 4. Dezember 1933 im Berliner Bezirk Neukölln als uneheliches Kind der Stenotypistin Maria Hasenkamp zur Welt gekommen. Ihren Sohn, der mit bürgerlichem Namen Horst Werner Hasenkamp hieß, hatte sie kurz nach der Geburt in die Obhut von Pflegeeltern gegeben. Fünf Jahre später holte sie ihn nach der Eheschließung mit dem Schuhmacher Hugo Buchholz zurück, wodurch das Kind den Nachnamen des Stiefvaters erhielt. Die Familie lebte im Arbeiterviertel Prenzlauer Berg, wo Buchholz von seiner Halbschwester Heidi den ihn sein Leben lang begleitenden Spitznamen „Hotte“ verpasst bekam. Aus der Kinderlandverschickung 1943 ins ferne Schlesien schlug sich Buchholz drei Jahre später alleine zurück nach Berlin durch. Dort nahm er den Schulbesuch wieder auf, versuchte aber gleichzeitig, durch erste kleinere Engagements an Theatern und beim Radiosender RIAS etwas Geld für seine Familie zu verdienen. 1950 brach er die Schule ohne Abschluss ab und nahm ein Jahr später Schauspielunterricht bei der Berlinerin Marlise Ludwig.

Danach gelang ihm zunächst der Einstieg auf verschiedenen Berliner Theaterbühnen. Im Kriminalfilm „Die Spur führt nach Berlin“ hatte er 1952 sein Leinwanddebüt, wenn auch nur ein sehr kleines. Für sein Mitwirken an dem Streifen „Himmel ohne Sterne“ (1955) – erst sein vierter Film –, der die deutsche Teilung thematisierte, wurde er als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Dann folgte der Durchbruch mit „Die Halbstarken“. 1957 war er an der Seite von Romy Schneider in der Liebeskomödie „Monpti“ zu sehen. Nachdem er 1958 den Krimi „Nasser Asphalt“ gedreht hatte, beendete er ein Jahr später mit dem Abenteuerstreifen „Das Totenschiff“ für lange Zeit die Schauspielarbeit in Deutschland. Stattdessen nahm er 1959 in London mit dem Krimi „Tiger Bay“ seinen ersten internationalen Film in Angriff.

Spätes Outing zur Jahrtausendwende

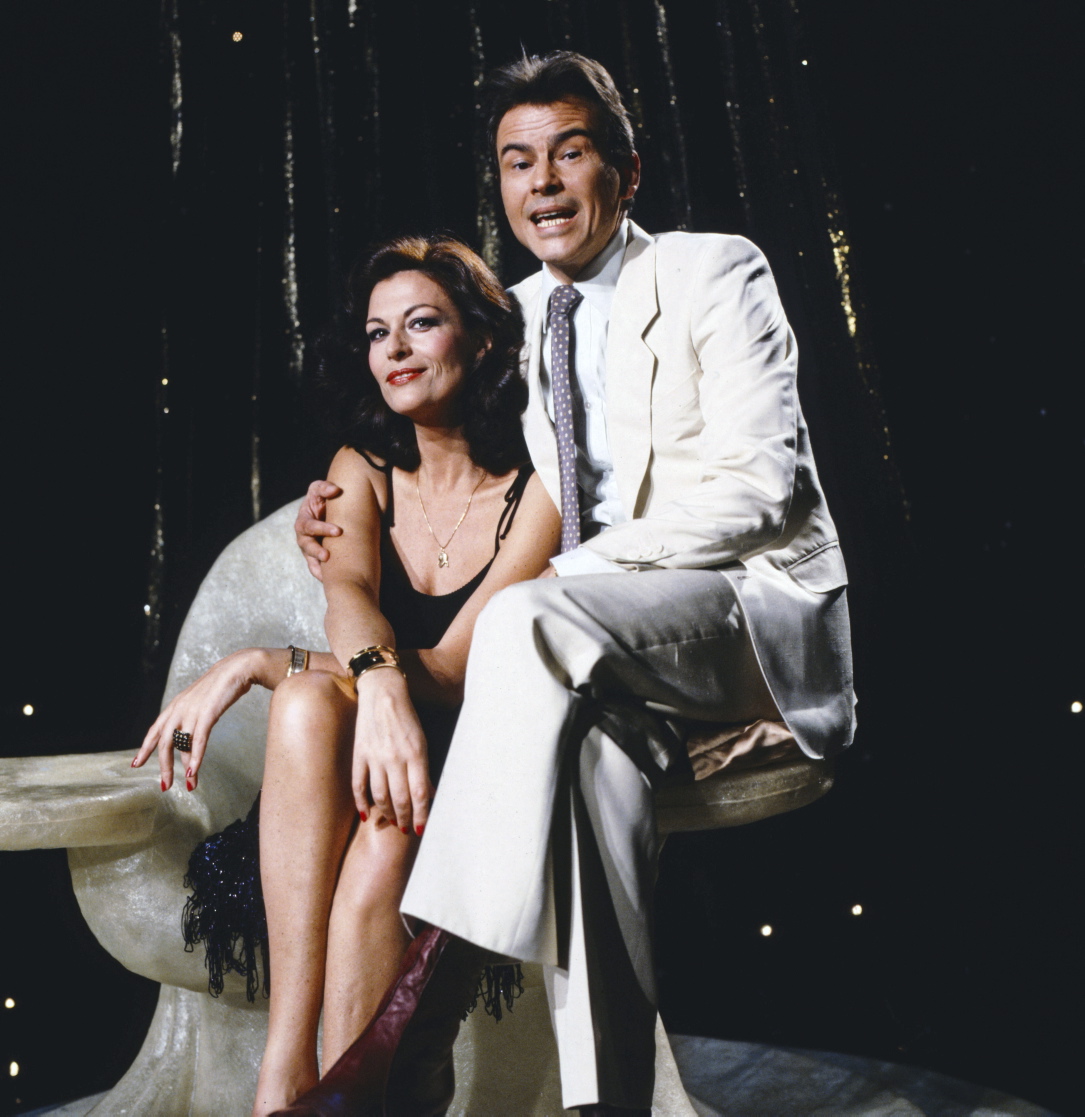

Der Traum von einer großen Hollywood-Karriere erfüllte sich trotz des Erfolgs der „Glorreichen Sieben“ nicht, weshalb Buchholz nach wenig berauschenden Auslandsengagements mit der Filmkomödie „… aber Johnny!“ 1973 wieder nach Deutschland zurückkehrte. Dort arbeitete er vor allem an diversen Berliner Theatern und versuchte, an seinen Erfolg von 1959 am Broadway im Stück „Chéri“ anzuknüpfen. Auch im deutschen Fernsehen wurde Buchholz Dauergast, wobei die kurzzeitige Moderation der „Astro Show“ 1981 sicher nicht zu seinen Glanzleistungen zählte. In seiner letzten Kinorolle als KZ-Arzt konnte er im Streifen „Das Leben ist schön“ 1997 noch einmal beweisen, was für ein herausragender Schauspieler er war.

Drei Jahre später wagte er gegenüber der „Bunten“ endlich sein Outing: „Ja, letztlich bin ich bisexuell.“ Die ganze Wahrheit war das vielleicht nicht. Laut seinem Sohn Christopher war sein Vater vielmehr homosexuell. Erst im Alter von 50 Jahren habe er die Familie verlassen, um mit einem Mann zu leben.