Seit geraumer Zeit stehen sich zwei Fashion-Trends gegenüber, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Fast Fashion und Slow Fashion. Worum es dabei geht und was Greenwashing bedeutet.

Sollte sich nicht über die gesamte Bandbreite der Produktion etwas ändern, könnte die Textilindustrie bis 2050 für circa 25 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich sein. Das ergab eine Studie der britischen Stiftung Ellen MacArthur Foundation. Schon heute verursacht die Branche mehr als fünf Prozent des globalen CO2-Ausstoßes: 1,2 Milliarden Tonnen CO2 gehen auf das Konto der Textilindustrie – mehr, als bei internationalen Flügen und Kreuzfahrten zusammenkommen. Und das ist nicht das einzige Umweltproblem, dass durch die Produktion von Shirts, Hosen und Co. entsteht: Das verwendete Plastik in der Form von Polyester gelangt als Mikroplastik beim Waschen in die Natur und wird dort von Tieren aufgenommen. Der hohe Wasserverbrauch, der durch Baumwolle entsteht, sorgt schon heute für Wasserarmut in verschiedenen Teilen der Welt wie um den ehemaligen Aralsee in Asien. Zusätzlich sorgen die Pestizide, mit der konventionelle Baumwoll-Pflanzen behandelt werden, für vergiftete Böden, die eine Gefahr für alle sind – von Insekten bis hin zum Menschen.

Berge aus Ladenhütern landen auf dem Müll

Höchste Zeit also, dass sich etwas ändern müsste. Allerdings sieht die Realität in den Kleidungsgeschäften und im Internet in der Regel anders aus: Viel zu oft dreht es sich um „immer schneller und immer mehr". Das Stichwort ist Fast Fashion, also möglichst viele Kollektionen pro Jahr, häufig zu kleinen Preisen mit neuen Schnitten, neuen Farben und groß angelegten Werbekampagnen. Das funktioniert: Pro Jahr kauft jeder Deutsche nach Angaben von Greenpeace circa 60 neue Kleidungsstücke, die zunehmend seltener getragen und verhältnismäßig schnell wieder aussortiert werden und in den Müll wandern. Neben den großen Playern in der Textilbranche, wie H&M oder C&A, die im Jahr bis zu 24 Kollektionen bringen, spielt auch das Internet eine zunehmend größere Rolle. Ein Beispiel hierfür ist das aus China stammende Label „Shein", das sich insbesondere durch das Influencermarketing via Instagram oder Tiktok bei einer jungen Zielgruppe höchster Beliebtheit erfreut. Dies auch wegen den günstigen Preisen: Kostet ein Shirt bei H&M im Schnitt 15 Euro, bekommt man bei Shein viele vergleichbare Produkte schon für sechs Euro und weniger. Selbstverständlich geht dieses Geschäftsmodell nur auf Kosten der Belegschaft und der Umwelt. Als „Geschäftsmodell der Rücksichtslosigkeit" bezeichnete die „Handelszeitung" das Unternehmen 2021, das Projekt „Funk" von ARD und ZDF im gleichen Jahr als die „Verkörperung des Schlimmsten, was die Globalisierung zu bieten hat".

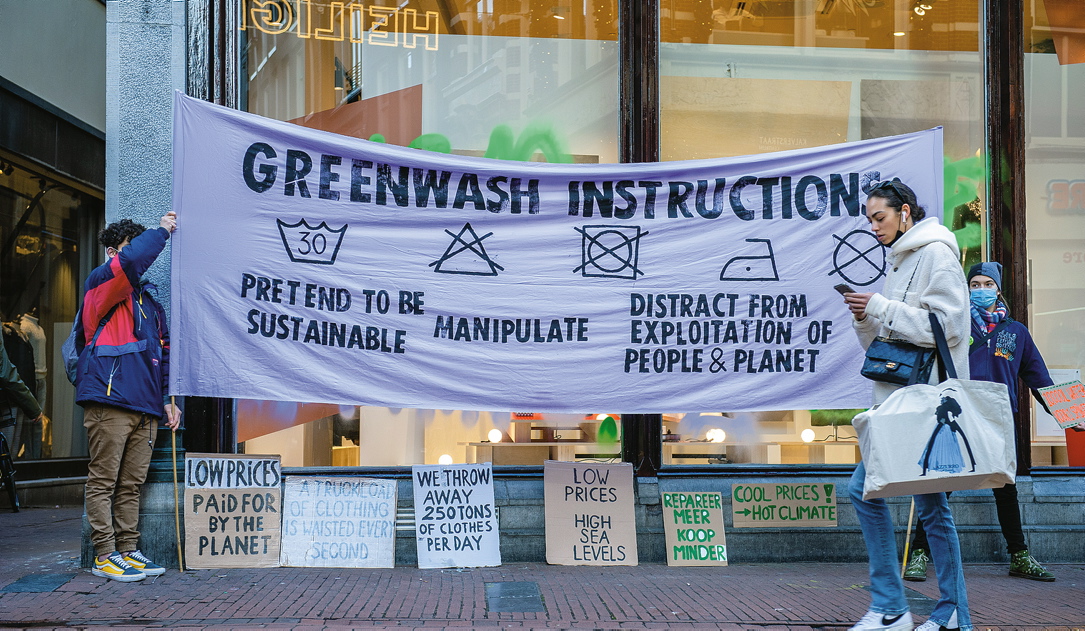

Natürlich ist den genannten und den vielen anderen Unternehmen in der Fast-Fashion-Branche bewusst, dass sich zunehmend mehr Verbraucher über den Einfluss auf das Klima Gedanken machen, was auch bei ihnen zu ersten Veränderungen geführt hat: So führt H&M mit den Kollektionen in der Reihe „Conscious" zum Beispiel eine ganze Palette mit Produkten, die möglichst nachhaltig produziert sein sollen. Damit will man auf der einen Seite nachhaltige Käufer von sich überzeugen und sich gleichzeitig seiner Verantwortung als globales Unternehmen stellen. Aber Schein und Sein stimmen dabei nicht immer überein. Das Stichwort hier: Greenwashing, also die Suggestion von Umweltbewusstsein als kapitalistisches Instrument zur Gewinnmaximierung. Wenn man genauer hinschaut, dann hat auch H&M keine funktionierende Antwort auf die Frage, was mit dem ganzen Textilmüll geschehen soll, der durch ihr Geschäftsmodell anfällt. Selbst in der nachhaltigen Linie liegt der Anteil an recycelter Baumwolle bei höchstens 20 Prozent, um den eigenen Qualitätsstandards zu genügen. Da gleichzeitig immer noch auf den steten Nachkauf neuer Kleidungsstücke gesetzt wird, wird das Missverhältnis aus Überproduktion und dem daraus entstehenden Müll lediglich etwas verschoben. Auch die Umstellung auf mehr und mehr Bio-Baumwolle ist zwar löblich, verändert aber ebenfalls nicht die Schieflage durch Fast Fashion. Viele Textilprodukte bleiben durch die Schnelllebigkeit der Kollektionen schon in den Regalen der Geschäfte liegen, wandern ins Lager zurück und werden dort, wenn die Lagerkapazitäten ausgeschöpft sind, im schlimmsten Fall verbrannt. Nach Recherchen von Greenpeace sitzt beispielweise H&M auf einem Berg von Ladenhütern mit einem Wert von ungefähr 3,5 Milliarden Euro. Hinzu kommen laut H&M „technische Probleme", die zu Greenwashing führen, beispielsweise, wenn auf der Website angegeben wird, dass eine neue Hose in der Produktion 20 Prozent weniger Wasser verbrauchen würde, wenn eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Laut dem US-Medium „Quartz" fanden sich mehr als 100 solcher Fälle auf der Onlinepräsenz des Textilunternehmens, die es selbst bewussten Verbrauchern nicht leicht machen, eine für sie richtige Kaufentscheidung zu treffen.

Bei Shein ist das Problem noch um einiges deutlicher: Auch hier nimmt das Thema Nachhaltigkeit einen prominenten Platz ein. „Shein kümmert sich um unseren Planeten. Wir haben nur einen Planeten, und es ist Zeit, unser Zuhause zu schützen", heißt es auf der Website des Unternehmens zum Beispiel. Gleichzeitig spielen selbst die nachhaltigeren Produkte, die es gibt, verglichen mit der schieren Anzahl sonstiger Kleidung eine enorm untergeordnete Rolle. Dazu kommt, dass es keine Belege darüber gibt, wie Shein versucht, „sinnvolle Maßnahmen zur Reduzierung oder Beseitigung gefährlicher Chemikalien" zu ergreifen oder „seine Kohlenstoff- und anderen Treibhausgasemissionen in seiner Lieferkette" zu reduzieren, wie das gemeinnützige Bewertungsportal „Good On You" erst Anfang dieses Jahres urteilte. Marketing und Geschäftspraxis sind hier weit voneinander entfernt.

Preise zweier Fashion-Trends konkurrieren

Gleichzeitig ist es noch nicht an der Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken, denn in der Modewelt entwickelt sich nicht nur im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch Richtung soziale Nachhaltigkeit ein neuer Trend. Stichwort: Slow Fashion. Unternehmen mit dieser Textilphilosophie fallen unter anderem dadurch auf, dass sie die Anzahl ihrer Kollektionen deutlich reduzieren, beispielsweise auf nur zwei im Jahr. Gleichzeitig werden die Mode mit Blick auf einen zeitlosen Stil und die Stoffe auf lange Haltbarkeit geplant. Die Idee: Wenn ein Kleidungsstück jahrelang intakt bleibt und dem Träger noch Jahre später Freude dabei macht, es zu tragen, dann relativiert sich auch ein deutlich höherer Preis. Denn das ist der größte Nachteil von Slow Fashion: Mit den Preisen der Konkurrenz kann man es kaum aufnehmen – oft selbst dann noch, wenn die Kleidung secondhand den Besitzer wechselt.

Ein anderer Nachteil: Die Flut an Siegeln, vergleichbar mit den diversen Siegeln, die Lebensmittelverpackungen zieren. Als Verbraucher kann man davon im ersten Moment überfordert sein, denn kaum jemand weiß auf Anhieb, wo die Unterschiede der Siegel „Grüner Knopf", „Global Organic Textile Standard (GOTS)" oder „Naturland" liegen. Um hier nicht den Überblick zu verlieren oder sich verunsichern zu lassen, lohnt der Blick ins Internet: So bietet zum Beispiel die Plattform „Siegelklarheit", ein Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), unabhängige Informationen zu den verschiedenen Siegeln sowie eine schnelle Einordnung in Kategorien wie „sehr gute Wahl" oder „gute Wahl". Damit fällt es deutlich leichter, eine gut fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Das ist nötig, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher die Textilindustrie dazu motivieren wollen, dem Fast-Fashion-Trend auf Dauer entgegenzusteuern.